“物质凭寄”是近现代画家徐悲鸿在比较中西绘画优劣时提岀的一个命题。所谓“物质凭寄”通俗地讲,就是绘画创作所必须依赖的物质材料。我将这一个命题扩展到书法创作领域,或者说扩展到整个书画范围。

每个时代,由于科技发展水平不同,艺术创作的物质材料当然也有所区别。中国目前最古老文字甲骨文是刻在龟壳和兽骨上的,中国原始绘画图像大都是镌刻在山岩以及通过烧制表现在陶器上的。这些文字和图像究竟是通过人工凿刻,还是预先由毛笔涂绘再加以刻之,情况不一。一些留存下来的岩画并未以凿刻进行,而是直接以颜色绘上岩石,这就必须通过类似毛笔工具付诸实现。而陶器图像则自然需要毛笔描绘,然后烧制而成。根据考古发现,二十世纪四五十年代在湖南长沙子弹库和左家公山就出土了战国时期用兔毛制成的毛笔。但有的学者经过考证认为,早在仰韶原始文化时期就产生了毛笔,否则就无法解释原始陶器那么生动的图像构成了。

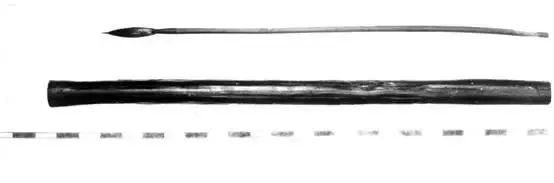

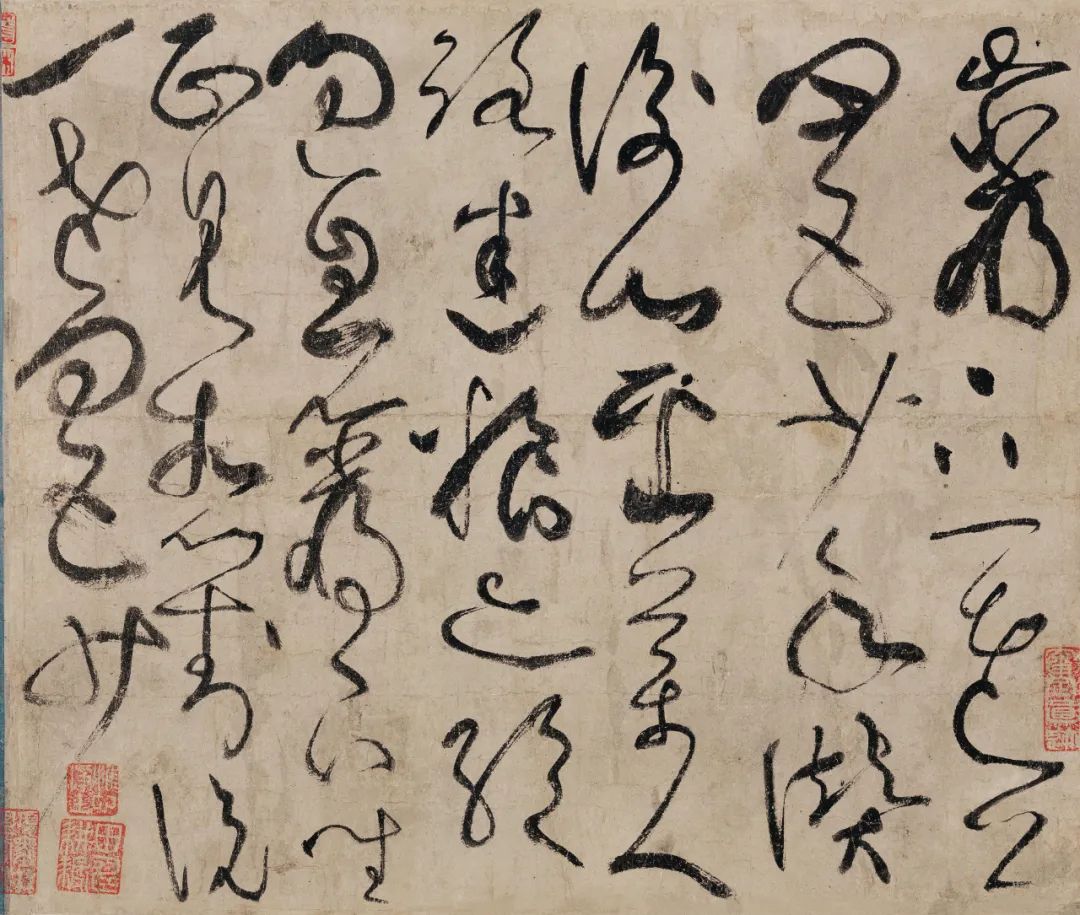

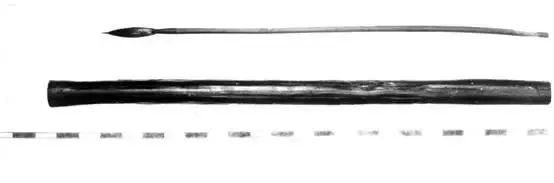

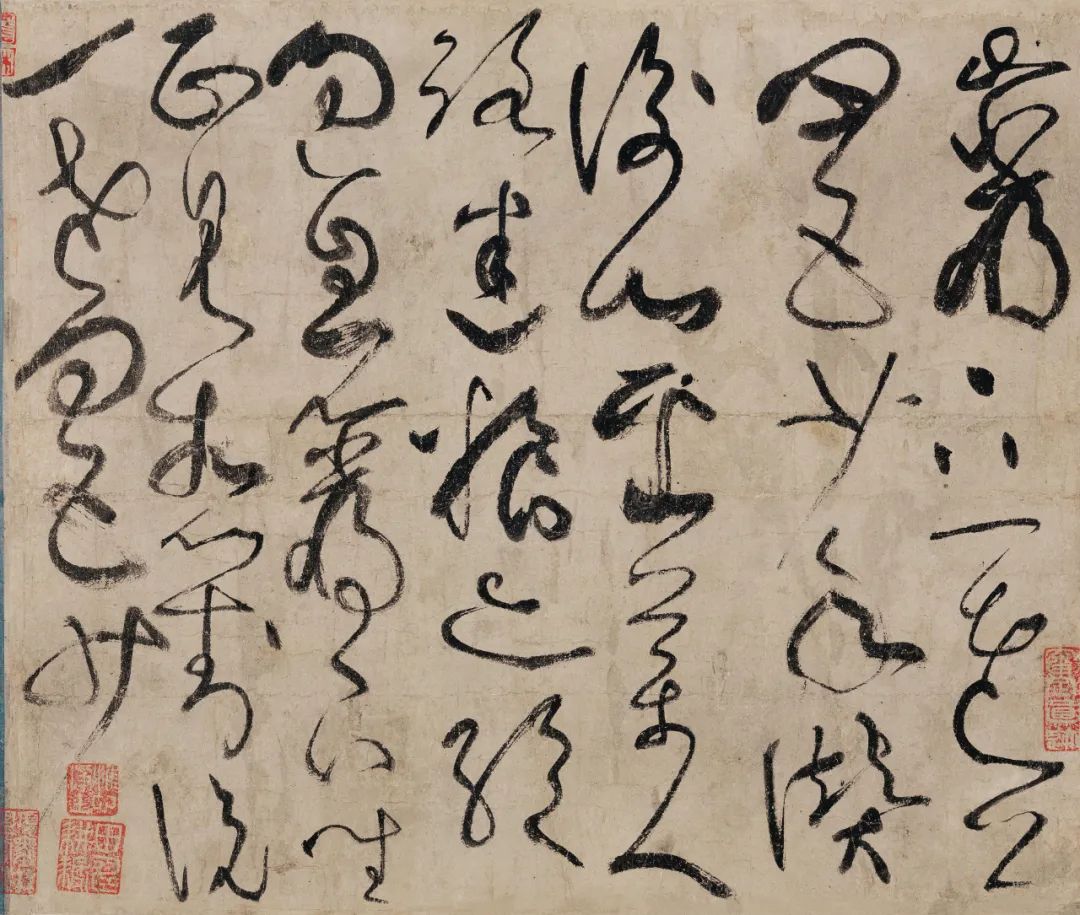

据西方艺术史家贡布里希《艺术的故事》的介绍,西方在文艺复兴时期之前的中世纪,画家创作多用“蛋彩画法”,即用“植物和矿物”“以石头研制成粉末”,进而以鸡蛋清这一种液体加以调和配制。后来文艺复兴艺术奠基人、尼德兰画家“凡·爱克并不满意这种配方”,“而用油来和颜料”进行混合,“促使油画作为最合适的媒介被广泛地应用于世了”。贡布里希指出,“蛋彩画法”“干得太快”,也“不能借助于颜料的互相渗透形成过渡均匀的色彩变化”,而油画颜料则“可以更缓慢、更准确地作画”,并“画出了透明的表层”,可以“用尖笔点出明亮的高光”。以不同的物质材料和方法所制成的媒介所形成的艺术效果,自然显著有别。“物质凭借”对于艺术美的影响由此可见一斑。自先秦两汉到魏晋南北朝直至唐宋,书法(包括绘画),除了毛笔之外,书写的主要载体和媒介——有陶器(陶瓷)、青铜器、竹简、山崖、砖石、木板、墙壁、绢帛(织工极为细腻的布匹)和宣纸。尽管东汉已发明了纸张,但用于书画并不多见,到了后代,才真正得以广泛使用。就书法而言,魏晋南北朝以及唐宋书论关于书法家创作的“物质凭寄”,载有不少论述,可以见出他们对于材料媒介的高度重视和讲究。东汉蔡邕在《笔论》中提到了“山中兔豪”对于书法创作具有“佳”助的作用,进而他又指出“惟笔软则奇怪生焉”。“兔豪(毫)”不同于“羊豪(毫)”,与“狼豪(毫)”相比,从物质性能上讲,更为软靡。但在他看来,却是极佳的毛笔材料。书法家采用“兔豪”,则笔虽软,但却“奇怪生”。这句话可以有不同解读,从其语境看,有人从正面加以肯定,认为能够造成书法笔形意态的变化。但依我理解,应是从负面否定来讲的。他说:“势来不可止,势去不可遏。”并且还要做到“力在其中”,所谓“九势”(九种笔法),其中也提到“画点尽势,力收之”,那么“笔软”如何能够这点呢?当然,我们也可以说,“笔软”也能做到内蓄其力,如绵里藏针。蔡邕善篆书。卫恒《四体书势》称他:“邕善篆,采李斯、曹喜之法。”南朝袁昂进而赞其书法:“骨气洞达,爽爽有神。”梁武帝更是说他用笔“爽爽如有神力”,皆可为佐证。我想古人之言,多为溢美夸诞之语,很难想象以“兔豪”“笔软”是怎样能够注入“骨气”和“神力”的,这里就存而不论吧,但有一点却是可以确认的——笔的物质材料对书法创作一定会造成直接影响。正如孔子所言:“工欲善其事,必先利其器。”毛笔的物质性状(豪)决定了“器”的功能,更决定了书法创造(事)的成败。东晋卫夫人《笔阵图》也提到毛笔“兔毫”:“笔要取崇山绝仞中兔毛。”她以为,“兔毫”获取的时间有一定规定:“八九月收之。”兔毫制成“笔头长一寸”“锋齐腰强者”。这是讲,笔头虽只有一寸之长,但笔锋必须尖齐凝聚,而中间部位(腰)则应强实。和蔡邕一样,卫夫人也说采用“兔毫”,也强调“善笔力者多骨”,但是人们不禁要问,如此绵软之毫如何做到“百钧弩发”“劲弩筋节”的“多骨”用笔呢?后来南朝庾肩吾《书品》所谓“鹰爪含利,出彼兔毫”,也是令人生疑的说法。对此唐太宗在《王羲之传赞》中曾有一段话值得关注:“虽秃千兔之翰,聚无一毫之筋”,“敛无半分之骨。”这就明确指出了“兔毫”书写难以做到“筋骨”之韧健强壮。王羲之在《书论》中指出,书法“用笔着墨”“不得深浸”(即不能浸墨过多),否则就会造成笔之“毛弱无力”。在他看来,只有笔如“刀矟”,才能做到“屈折如钢钩”“下细如针芒”。今观王羲之传世书作可知,决非“兔毫”软笔可以达成的。后来宋代书法家米芾《书史》说,王羲之行书帖多用“竹丝乾笔所书”。他还说,南朝阮研“有一帖如竹片书”(即为竹简或简牍上的文字,疑为好事者为之),大约正是由“竹丝干笔”所写而成。据学者徐勇考证,“竹丝干笔”概称“竹丝笔”,发轫于东晋,盛行于宋代。宋人陈槱《负暄野录》载曰:“吴俗近日却有竹丝笔者,往往以法揉制,使就挥染……南宋贺发善制此笔,是知竹丝笔盛行于宋代。”具体的制笔步骤:一是取竹;二是去糖(消除竹材糖分,有火烤和水煮两种方法,去糖主要是为了防止虫蛀);三是去皮;四是固节;五是砸穗(即用铁锤垫上布将竹材纤维碰碎,力道轻重合宜,使之成为丝状);六是分丝(又可为:初分,粗分,中分,细分,微分等多种方法);七是塑毛(使竹丝笔毛后粗前细,做到尖、圆、齐、健,此谓“毛笔四德”);第八道则是最后收验了。按照这一列步骤和方法制成的毛笔,无论在材质上还是性能上,与“兔毫”相比真是天壤之别了,书写的效果更是大相径庭。如果王羲之真的运用这种毛笔进行书法创作,当然就会呈现出“字势雄逸,如龙跳天门,虎卧凤阁”的审美形态了。米芾就在《书史》中说,王羲之以“竹丝干笔”所写的行书,“锋势郁勃,挥霍浓淡如云烟,变怪多态”。他得而临摹。可见王羲之经常使用“竹丝干笔”,其所书作品成为后人仿学的典范。南朝虞龢《论书表》是写给宋明帝的一份关于收集“二王”书法作品的奏章,其中谈到了他为皇家鉴定时前代书家对毛笔的精心选用:“笔则一二简毫,专用白兔,大管丰毛,胶漆坚密,草书笔悉使长毫,以利纵舍之便。”这是毛笔制作和选用对书法(草书)创作所具有重要影响作用的经典之论。唐代虞世南在《笔髓论》“释草”中说:“任毫端之奇,象兔丝之萦结。”可见,“兔毫”在进行草书创作时能够发挥其他毛笔材料不可胜任的功能。宋代董逌《广川书跋》说:“兔毫之刚柔顺适能中人意也。”从上得知,“兔毫”毛笔是东汉至晋唐及宋——从蔡邕到卫夫人再到虞龢直至虞世南和董逌,许多书法家都特别钟爱的一种书写工具。梁武帝和陶弘景多有关于钟繇和“二王”书法优劣的书信问答和探讨。其中梁和陶多次提到“细书”一词(如“细书如《乐毅论》《太师箴》”,“更须细书”“逸少迹无甚极细书”等)。“细书”(还有不少汉晋典籍提及)就是指小字(或小楷)。很显然,小字或小楷的书写对毛笔的形制应有特别要求,不可能是“大管丰毛”的长毫,也不会是“丝竹笔”,至于采用何毛何笔,则有待考证。宋代不仅以“竹丝笔”见盛,书法家还喜用“枣心笔”。黄庭坚说:“以紫毫做枣心笔,含墨圆健。”所谓“紫毫”,主要是指狼毫或兔毫这两种材料。南宋赵孟坚在《论书法》中指出,“行书宜用枣心笔”,因为这种材质制成的毛笔可以使书法呈现出“折袅婉媚”的审美形态。以上关于毛笔材质选用以及对书法创造的影响,说法不一,甚至自相矛盾。这里我们可以大体总结一下——“兔毫”毛笔性状偏软,但却适于草书创作,书法形态和风格多为阴柔之美;“竹丝干笔”性状偏硬,比较适于行书和简牍书法,形态和风格则多为阳刚之美;而“枣心毛笔”则软硬兼之,从而使书法作品表现出刚柔相济的风格形态。它们皆能各适人意,合乎书法创作的不同书体要求,并彰显了不同的审美效果。对此,董逌《广川书跋》曾有一个十分精辟的阐述:“书家择笔……当求其材可为者。非是,虽得善工,不能极其精也。”所谓“求其材”,就是书家在创作中要善于选择合乎心手的毛笔,“善工”,就是各种不同材质的毛笔应与不同的书体相匹配。“极其精”,则是由此才能产生理想的审美效果和艺术风格。这一解释当然属于我个人的发挥了。卫夫人在《笔阵图》(传)中说:“其墨取庐山之松烟、代郡之鹿角胶十年已上,强如石者为之。”这大约是中国书论首次谈到了“墨”的取材和产地——即用庐山松树烧制的烟灰和鹿角磨碎的粉沫胶调和而成,并放置十年之余,就会形成如坚石一般的墨。后来王羲之在《书论》(传)中也说:“墨用松节研之,久久不动,弥佳也。”这里将墨之取材部位更加明确了——松节。如此制成的墨的质量更好(佳),可以保存的时间更为长久。较早的西晋杨泉在《草书赋》中说:“提墨纵体,如美女之长眉。”这不是讲制墨,而是形容墨色如美女的眉毛,但只有墨的取材精良,制作讲究,才会具有这样的美感效果。南朝王僧虔在《论书》称赞三国(魏)韦诞:“仲将之墨,一点如漆。”南朝虞龢《论书表》说,他为朝廷搜求的王羲之书法“体势不失,墨色更明”。梁武帝在与陶弘景通信中说:“少墨浮涩,多墨笨钝。”所谓“漆”“明”以及“浮涩”“笨钝”,都是讲用墨或优或劣的效果。降至唐代,这样言论就更多了,这里不再赘引。但是值得注意的是,唐宋之际有一篇佚名的短文《翰林禁经九生法》讲述了如何研(磨)墨,它称之为“生墨”:“随要旋研,凌利墨光为上,研多则泥钝也。”强调研墨速度要快(旋研),快则有“墨光”,而不宜缓慢多研(磨),否则如泥而纯。可见制墨即使精良,但不能恰当使用(研),也无法达到预想的结果。宋代米芾《书史》借当时著名书家薛绍彭之言讲了类似的道理:“研磨须墨古。”墨色有“光”且“古”,恰是正确地使用(磨)了墨。宋代苏易简在《文房四谱·墨谱》中讲了一个与上述相反的磨墨之法:“研墨如病,盖重其调匀,而不泥也。”所谓“如病”,不是强调研墨速度快,而恰恰是慢如病夫,这样才能“不泥”。这表明,墨的磨研之法不是固定的,但目的应当一致,就是为了书法创作中“墨”做到不钝不泥、消涩弃浮,有光似明,匀而显古,精如点漆。只有这样,才不辜负制墨选材的良工苦心,也才能在书法创作中使“墨”发挥它的功能。所以清代包世臣在《艺舟双楫》中说:“书法字法,本于笔,成于墨,则墨法尤书艺一大关键已。”与书法毛笔多言材质不同,这里论墨,涉及材质少,而谈其运墨多,甚为憾也,只能有待来日深究了。中国书法可以刻在山崖石壁上,也可以书之于墙壁上,但主要是落实在绢帛和纸张上。所以绢和纸的材质和构成就成为本文探讨的对象。书论材料极为繁复,又因篇幅所限,所以还可将目标集中于纸张上。书法的笔墨表现在纸张上才找到了它最佳的载体,在不同的纸张上,笔墨书写才显示了艺术创造的无穷魅力。我对于这个问题的考察先作一般介绍,但却要聚焦于宋代米芾的《书史》上,其中包含的丰富内容远超人们的想象。而宋代书法的成就又是一个审美高峰,而米芾和他的书论则是这个高峰上的标杆。卫夫人《笔阵图》(传)载曰:“纸取东阳鱼卵虚柔滑净者。”“鱼卵”纸,并非取材鱼卵,而是指饰有鱼纹的纸张,性状“虚柔滑净”,如何制成有待考定。但据卫夫人所言,书法用笔在这种纸上能够使其“骨”“筋”“肉”俱备,且可呈现“千里阵云”“万岁枯藤”和“崩浪雷崩”等各种“屈曲”的笔形意态,可见它是十分利于书写的。王羲之在《书论》(传)中提到了“虚纸”和“强纸”两个种类,也没讲是什么材质制成,但却强调“虚纸”不可用“强笔”,“强纸”则不宜用“弱笔”,否则就会造书写效果“蹉跌不入”,这是基于书法创作经验而得出的重要见解。另据南朝羊欣《古来能书人名》所载,东汉师宜官的书法是写在墙壁上的(先书其壁,观者云集),三国魏韦诞的书法大约是写在一些珍贵器物之上的(“汉魏宫馆宝器,皆是诞手写”)。此外,他还擅长楷书写于榜书牌匾(“魏明帝起凌云台”,“使就榜书之”)。南朝王僧虔《论书》亦有类似记载。进而他还提到“子邑(即东汉左伯)之纸,研染辉光”。虞龢《论书表》说,“二王”书法(正书和行书)多为“纸迹”和“缣素”(即绢帛),东晋权臣“桓玄耽玩不能释手”,“常置左右”。王羲之所书还多用“紫纸”和“扇面”。此外,东汉张芝和三国魏钟会、钟繇以及张昶、毛弘、索靖也常以缣素和纸书。而宫廷“更制御纸,紧洁光丽,辉日夺目”。王献之的书法不仅采用“白纱”“新绢”“裙幅”“蚕纸”,而且还书于墙壁(另据唐代李嗣真《书后品》记述,王羲之也“曾书壁而去”)和“棐板”之上(棐通榧,乃为杉木,由此制成的木板十分光滑洁净。米芾《书史》记载,裴休曾在“杉板”上“书杜甫诗”)。陶弘景进而指出,王羲之除了喜用扇面书写外,还时常在“屏风”上挥墨而书。由上可知,由东汉至晋,书法家采用的书写的“物质凭寄”,种类繁多,名称各异,但大体可以分为四类:石崖、墙壁、绢帛和纸张。下面还是来了解一下米芾《书史》的记载吧。一是,“秦汉石刻,涂壁都市”。即石崖和墙壁,这是上述已经提及的。二是,“黄素”。米芾说:“黄素缜密,上下是乌丝织成栏。”可见“黄素”就是呈为黄色的绢帛。褚遂良曾在“黄绢上临《兰亭》一本”。李孝广收“张颠(张旭)绢帖一卷”。“怀素草祝融高坐对寒峰绿绢帖”,是“天下第一好书也”,为“宗室”所收购。这也是上面讲过的。三是,“冷金纸”。米芾说唐人曾用“双钩”之法摹写王羲之的《玉润帖》。又说,王羲之《笔阵图》,“纸紧薄如金叶,索索有声”。这是否为“冷金纸”,有待考订。唐人摹王羲之“四帖”,“两幅是冷金硬黄”。此乃新纸名称。四是,“黄麻纸”(又称“古黄麻纸”和“白麻纸”)。“黄麻纸”有“深”“淡”之别。这也是一种新的纸名。米芾说:“王羲之《来戏帖》,黄麻纸,字法清润。”“李孝广,收右军黄麻纸十余帖……字老而逸。”“杨凝式小字黄麻纸一幅,余皆见之。”“唐辨才弟子草书《千文》,黄麻纸书。”“欧阳询黄麻纸草书《孝经》。”“智永章书《归田赋》……白麻纸书。”“《峡州别驾帖》,白麻纸。”“《多热要葛粉帖》,白麻纸。”米芾还提及一些书法家也喜用黄(白)麻纸,就不多引了,这当然是一种新纸。据考,黄麻纸本由东晋葛洪发明的,是用黄蘖(蘖,是指树木砍后生长出来的新芽)汁染制而成,白麻纸大约是由此演化而来。五是,“楮纸”。又称“黄楮纸”,米芾提到的就更多了。如“怀素草书楮纸三幅”;张伯高(即张旭)贺八清鉴帖,“楮纸”,“字法劲古”;“唐坰处黄楮纸伯高千文两幅”;“唐僧高闲草书《千文》,楮纸上真迹”。杨凝式在楮纸上书写诗句,为米芾所收。唐人摹写王羲之“四帖”,其中“一幅是楮薄纸摹”,为其暮年妙笔。“无锡唐氏有双钩右军《十七帖》”,“钱唐僧了性收一卷”,为“楮纸”(楮纸一同)。近期我的学兄曾赴安徽省休宁的山坞制纸作坊,采访制作“楮皮纸”的过程,程序严格,工艺精良,令人叹为观止。这种质地之纸与南唐流行的“澄心堂纸”具有内在联系。其实米芾在《书史》对如何制作“澄心堂纸”(他称“古澄心”)就进行了介绍:“以水洗浸一夕,明日铺于桌上?干,浆硾己去,纸复元性。”楮纸(楮皮纸)与“澄心堂纸”的异同,还当细究,但两者制作工艺复杂,纸质精良,是毋庸置疑的。一般来讲,纸寿千年,但如今市面所购的宣纸往往只能保存百年,也已属不易。所以人们应当惜纸如金,纸佳画妙,才能传于后世。

六是,“碧笺”。《书史》多次提及,这里只引一段米芾关于“碧笺”与书写效果的论述:“碧笺宜墨,神彩艳发,龙蛇生动,睹之惊人。”七是,“黄油拳经纸”。米芾还详细叙述了他参与制作这类纸张的过程,并与薛绍彭、刘泾和诗相赞。按他之言,黄油麻纸(或经纸),制成则“光滑如金板”。但他又说“纸多有益于书”,但是“油拳麻纸,硬竖损书”。看来同样材质制成的纸,要看书家如何运用了。八是,“小襞纸”。襞为衣服上的褶皱。米芾对之没有详论,大约是一种纹路粗多的纸或绢。九是,“粉蜡纸”。多用于“拓书”,王羲之正书《乐毅论》、智永《千文》、褚遂良的《枯树赋》,都是由这种纸拓摹而成的。它们或由苏舜钦所藏,或由王安石之弟王安国“得之”,或“在承议郎寿春魏纶处”。十为人们当今所熟知的“生纸”和“熟纸”。颜真卿的《争座位帖》就是在熟纸上书写而成的,呈现出“顿挫郁屈”“天真罄露”的雄健笔致和艺术格调。而韩愈“以生纸录文为不敏也”。可见韩氏不擅(不敏)生纸录文书写。以上论述表明,使用何种纸张及其达到怎样的审美效果,就要看书家对之的心手敏感和把握水平了。书法是如此,绘画亦是如此。清代郑板桥有一个论述:“磨墨展纸,落笔倏作变相,手中之竹又不是胸中之竹也。”为什么“手中之竹”不同于“胸中之竹”呢?这一方面当然和画家主观发挥有关,另一方面则与墨在纸上会随机产生的晕化效果有关,这就是所谓的“化机”和“变相”。书法(尤其是草书)创作更注重随意“化机”,更会因纸墨渗合而出现“变相”,书画不同材质对于审美效果所产生的影响,真可谓“玄妙”莫测,不可忽视也。卫夫人《笔阵图》(传)说:“其砚取煎涸新石,润涩相兼,浮津耀墨者。”这是讲,砚台应当能使墨色蓄之而显岀耀眼的光泽。这是讲砚台材质对于运墨效果的独特作用。宋代欧阳修和米芾曾分别著有《砚谱》《砚史》,人们可一阅也。但米芾在《书史》和《画史》中曾就砚台对于书画创作的影响有二则值得关注的论述,他说王羲之使用的是“古凤池紫石砚”。他又说:“古砚心回,所谓砚瓦如铜瓦,笔至水即圆。古书笔圆,有助于器也。”进而还说:“古书画皆圜,盖有助于器。晋、唐皆凤池研(通砚),中心如瓦凹,故曰研瓦。”使用这样的砚(研)台,“一援笔因凹势锋已圆,书画安得不圜?”“圜”乃环绕之义,书画用笔追求环绕(圜)之状,追求圆转的“势锋”(明清之际的书法家傅山的书法用笔和结体就以环绕见著),与砚台的形制息息相关。砚台应当“中心如瓦凹”,从而“笔至水即圆”,只有这样才能实现用笔的效果。可见书画创作皆“有助于器”。这是讲砚台形制对于用笔效果所发挥的独特功能。笔墨纸砚,乃文房四宝,如今书画界对于笔和纸常常精心选择,磨墨方式虽依然还有人在运用,但已经成为奢举了。砚的制作工艺水平日益提高,各种形态层出不穷,但大都已作为饰品装点,盆、盘、碗、碟、盂皆可替代古人珍爱的砚了。尽管如此,重视书画创作工具的物质属性和功能,重视它们对于书画审美效果的作用,却是古今相通的。